Les matins me surprennent parfois dans des rêves absurdes et délicieux.

Depuis mon lit douillet, plus aucune sensation de douleur me laisse alors augurer d'un jour meilleur.

Il me faut un temps certain pour savoir où je suis, qui je suis, ce que je fais là. Une fois ces réalités établies, je dois encore faire un effort pour savoir quel jour on est et quelle heure il est.

Quand enfin ma journée s'est mise en place, j'entreprends de bouger.

Sortir les bras de dessous la couette, frotter les yeux, me gratter la tête comme pour éveiller mes neurones ensommeillés.

Lent mouvement de bascule vers la droite, balancement, appui sur le bras droit et je me soulève.

Mes espoirs d'un jour meilleur s'évanouissent vite : la douleur est toujours là. Elle n'avait disparu que pour la nuit. La fin de la nuit, car le début est encore bien difficile, tant mon corps est tendu et crispé.

Et comme chaque matin, elle se remet vite en place pour que je ne l'oublie pas.

"Sois sage, ô ma Douleur, et tiens-toi plus tranquille..."

Le cintre en bois accroché sous l'aisselle, la corde qui enserre la poitrine et enfin le corset thoracique.

Tout est de retour avec le jour qui vient. Néanmoins, et c'est là le grand progrès, toutes ces misères ne m'empêchent plus de bouger.

Me voici finalement debout, et même en bas des escaliers.

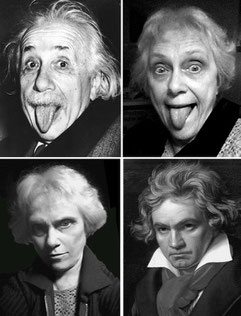

Reflet furtif dans le miroir de la salle d'eau : les nuits me recoiffent à la va comme je te pousse. Et je ne peux qu'en rire. Une touffe de cheveux hirsutes, incontrôlable ! Je suis passée de la tête rasée d'une nonne bouddhiste à la tignasse d'un Einstein doublé d'un Beethoven ! Et c'est d'abord Einstein qui prend place, suivi de près par Beethoven.

A part cette masse de cheveux gris et blancs, tout en désordre, à part le fait qu'Albert et moi sommes nés le même jour, et qu'il était comme moi un lève-tard, et que Ludwig fronce le sourcil sans doute pour mieux se concentrer et entendre, tout comme je le fais, nous n’avons pas grand chose en commun. Du moins je le suppose. Et pourtant, c'est avec plaisir que je retrouve tous les matins ces deux hommes pour une petite grimace amicale.

Il paraît que je suis une grimacière : c'était ma "mamé" de Lozère qui le disait. Je la faisais rire. Et de la voir rire, je riais aussi. Contente de mon coup.

J'aimais, j'aime, faire rire.

Faire pleurer c'est assez facile somme toute, mais faire rire n'est pas chose aisée, surtout lorsqu'on est en présence de gens qui ne rient pas. Ou peu. Il y a ceux qui font la gueule, tout le temps, des grincheux, des insatisfaits, ou des angoissés chroniques.

Il y a aussi simplement des gens à qui la vie ne fait pas de cadeaux et qui en souffrent indéfiniment.

C'était le cas de ma mère.

Peut-être aussi de ma grand-mère : la vie de paysans était rude en Lozère. Elle avait du mal à rire. Pourtant je lui connaissais ce sourire imperceptible, mais presque immuable, posé placidement sur sa figure ovale aux yeux bleus pâles. Elle était petite, comme moi. Nous devons nous ressembler finalement.

Elle disait que j'étais une grimacière et une "enguioumélaïre" : j'aimais assez, en effet, m'envelopper, m'accoutrer, me déguiser de guenilles foulards et autres oripeaux ! Et raconter, chanter et danser ainsi "enguioumélée".

Inventer trente six mille histoires...

J’aimais être une autre. Ou un autre. Jeune ou vieux, homme ou femme, animal aussi. Facettes multiples, Caméléon dans l'âme. Me cacher, me montrer. Virevolter. Ou rester des heures immobiles à ne rien faire sinon écouter et regarder.

Ainsi j'échappais aux moments de tristesse : ma vie devenait ce que j'en faisais.

Ainsi je n'ai jamais été longtemps triste.

C'était ainsi et c'est encore ainsi.

La fenêtre de ma chambre était le cadre d'un écran où je réalisais mes films.

Ma chambre elle-même, les escaliers, les balcons et les terrasses, le haut d'un muret, la branche accueillante d'un arbre, mais aussi les prés, les bois, les chemins : j'y jouais ma vie. Et la vie ne m'est jamais apparue autrement qu'en un vaste terrain de jeu, une scène immense et infinie, où finalement tout est possible à condition de le décider, malgré les innombrables aléas qu'elle nous réserve et qui en sont la sève.

Ainsi je n'ai pas peur. N'ai jamais eu peur longtemps en tout cas.

Même ce cancer, cette odeur de mort qu'il a diffusé, ces traitements barbares que l'on m'a infligés, et ce dos cassé par le "gaz moutarde" (l'agent alkylan : cyclophosphamide) qui l'a rendu aussi friable qu'une biscotte, ne m'ont pas fait peur si longtemps que cela.

Mourir ? Bah... Nous allons tous mourir de toute façon. La mort est partie intégrante de la vie. D'abord la naissance qui nous sort des limbes, et enfin la mort qui nous y renvoie. Une fois ceci dit, compris, assimilé, la peur n'est plus.

Souffrir est plus préoccupant. Mais moins définitif.

Pendant ce temps livré au crabe, j'ai donc continué à mettre en scène ma vie, sur mon écran, sous mes projecteurs et ma musique.

Le scénario, je l'ai écrit au jour le jour, avec deux fins possibles. Soit je tirais ma révérence, soit je prenais la clé des champs : j'ai opté pour la seconde.

Enfant, je n'ai jamais joué à la "petite princesse".

A la bonne fée, oui parfois, mais pas à la princesse. Transformer quelqu'un et caillou ou en têtard, une boîte d'allumettes en maison ou en voiture de course, d'un coup de magie, verbe ou baguette, c'était plutôt sympathique. Mais ça ne m'amusait pas longtemps

Je préférais parler ! Parler aux choses, aux animaux, aux fourmis, aux grenouilles, aux lézards, aux mouches, aux chats, à l'araignée brillante au centre de sa toile... Et les entendre me répondre !

Voir les branches des coudriers ou des fayards se courber et frissonner, murmurer et chanter lorsque je leur parlais, sentir les hautes herbes et les genêts, les eaux glacées du torrent, ou celles d'écumes et de sel de la Méditerranée, me caresser les jambes, les mains, les doigts, la tête, les cailloux des chemins, le sable de la plage, rouler ou se glisser sous mes pieds, lorsque je leur adressais de muettes paroles.

Je n'étais pas une "Petite Princesse" !

J'étais la Reine du Monde, incluse dans le cercle de la vie.

Et le Monde tournait avec moi.

J'inventais des univers, des îles désertes, où je devenais Robinson pendant des journées, des semaines entières, dans le jardin, ou la cour, abritée par des branchages, des cartons, une vieille toile cirée craquelée et de grands parapluies de berger, noirs et troués. Je confectionnais là, dans mon abri, des sandales éphémères de joncs, des chapeaux de foin tressé où je plantais des tiges de lavande, des tuniques de chiffons agrémentées de bouts de ficelles cousus qui servaient à "accrocher des choses", une canne à pêche, des étagères avec quelques branches coupées, ou un lit de feuillage... Je tentais vainement de faire du feu avec une loupe cerclée de laiton trouvée dans un tiroir. Et j'avais aussi une vieille boussole que mon père croyait avoir rangé "quelque part... mais où ?" pour ne pas me perdre dans mes rêves.

Un orage venait parfois réduire à néant et en un instant tout ce capharnaüm magnifique. Je pleurais. Puis je savais que je reconstruirais cet univers, à peine différent et pourtant autre, dès que l'envie me reprendrait. Je n'en voulais pas à l'orage : il était de mon monde, fait de nature, de vent, de pluie, de souffre et d'électricité, de bruit et de fureur, d'eau ruisselante, parfumée de terre et d'herbe fauchée, bouillonnante, cascadante, haletante... Et puis tout redevenait propre, calme, apaisé, avec une odeur de chien mouillé. Recommencer, repartir à zéro, c'était ouvrir une nouvelle porte.

Parfois c'était mon père, surgissant dans le cadre, qui venait démolir mes constructions idéales : ça "faisait sale" et ce n'était "pas joli"... et surtout ce n'était pas un "jeu de petite fille !"

Alors je pleurais longtemps. De rage. Au-delà de mon île détruite c'était tout mon être que cette violence piétinait. Je haïssais cet intrus qui se permettait de briser ce que j'étais, profondément, en m'imposant l'image mièvre et factice à laquelle j'étais priée de me conformer : une petite fille, propre sur elle, nœud dans les cheveux lissés, petite robe et chaussure vernies, une petite fille raisonnable, "jolie comme un cœur", et non cette espèce de sauvageonne qui ne ressemblait à rien. Je haïssais viscéralement ce père-là. Même si j'acceptais tout pour lui plaire et en être aimée en retour.

Cette rage je l'ai toujours en moi. Elle surgit dès que l'on tente de m'imposer un état qui n'est pas le mien, une vie qui n'est pas la mienne. Elle éclate si l'on tente de me briser par une injustice, une iniquité. Si l'on m'octroie une parole que je n'ai pas prononcée, une pensée que je n'ai pas eue.

C'est cette rage qui ne s'est jamais éteinte, qui me soutient et me permet aussi de résister.

Résister aux dégâts, aux cassures, aux catastrophes.

C'est elle qui me fait renaître aujourd'hui, c'est ce petit lumignon au fond de moi qui me parle, me réconforte et me montre la voie.

C'est mon chemin de liberté.

Je fus aussi, enfant, pendant des périodes plus ou moins longues, plus ou moins importantes, Robin des Bois ou Till l'Espiègle, Cochise ou le dernier des Mohicans et le sauvage Folco dans "Crin Blanc".

Je fus même Steve McQueen dans la peau d'un indien ! Je croyais alors qu'il avait été un chef indien dans un film... J'ai appris plus tard que cet "Indian Chief" dont j'avais entendu parler avait été en réalité "sa" moto fétiche !

Qu'importe, je galopais sur des appaloosas fougueux dans les grandes plaines du lointain Ouest, je pagayais en solitaire dans un canoë sur les rapides entre les érables rouges ou les sequoias géants, je décochais mes flèches, glissais le long des arbres de la forêt de Sherwood, jouais des tours aux envahisseurs espagnols et m'enfuyais sans qu'ils ne puissent m'arrêter, je caressais et parlais aux oreilles du petit cheval camarguais, le crin blanc mêlé à mes cheveux, les yeux noyés sur l'horizon...

Je retrouve ce pouvoir de la "grimacière et de l'enguioumélaïre" : il me permet de renaître, depuis que, agrippée au bord du trou, je commence à m'en extirper comme l'enfant qui s'accouche et vient au monde.

Me revoici accrochée à mes nuages dont personne ne me fera descendre, effleurant les étoiles et la cime des arbres, parlant aux oiseaux, aux papillons et aux grillons, regardant de loin le monde et sa cargaison de vie, tourner... et tourner mal parfois.

Écrire commentaire

Yannick (jeudi, 21 avril 2016 10:55)

Quel plaisir tu dois avoir à raconter tes souvenirs et quel plaisir nous prenons à les lire. Je pense que les bons souvenirs réapparaissent, fort heureusement, plus facilement que les moins bons. Continue à rêver comme tu as dû toujours le faire. L'avenir, ce n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons en faire. Ne jamais rien regretter de ce qu'on à fait, peut être avoir des regrets sur ce qu'on a pas fait, envier mais pas jalouser. Avoir toujours "un train pour quelque part" ...

Bonne journée.

manue (jeudi, 21 avril 2016 22:34)

toujours aussi magnifique !! je me régale ..... surtout ne t"arrête pas!

Eribalin (samedi, 23 avril 2016 20:33)

J'aine toujours autant te lire !

Merci Marie.